丘陵雄州·简阳风貌:“苍苍丘陵 杳杳村落”

“天府之国”四川盆地腹地,成都向东南50公里,是蜀都东来第一州“雄州”之称的简阳。沱江自北向南流经简阳全境,也滋养出这片绵延起伏,又生生不息的富饶丘陵。

“杳杳丘陵出,苍苍林薄远”,青葱连绵的山丘与山丘脚下的连阡累陌,是简阳独特的乡村景象,也是许多人记忆中的故乡、忘不掉的乡愁。

平武镇高坡村,便是丘陵起伏间的一抹人间烟火。

探地高坡·场地应对:“背山面水 三生融合”

浅丘环抱,良田在丘陵间铺展开,茂林桑田间的高坡村,是简阳乡村振兴北环线的门户村之一。与村子休戚与共的公共服务中心,寄托了村民们对未来的无限期盼,也是高坡村乡村振兴中重要的一环。设计团队希望未来的公共服务中心,融入这山色田园,能与新村一起,成为这田连阡陌、峰峦起伏中返璞归真,日月悠长的家。

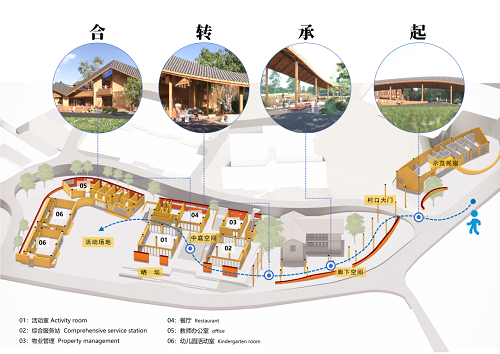

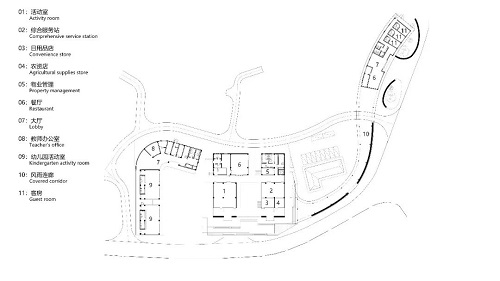

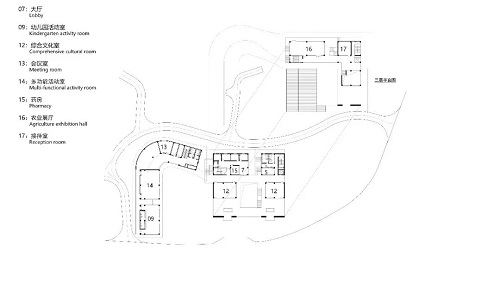

服务中心位于高坡村村头,处于高坡村生态生活生产“三生融合“规划中的“生活”一台。背山面水的环境让建筑沿着山体与水面展开。考虑到周边的现有建筑与道路,及未来村庄的安置位置,设计团队将建筑分为两大单元。靠近村民居住区的为生活服务单元,临路的为公共活动单元。两个单元进行形态扭转后,将一台的生产与三台的生态,都沿着曲线形体引入公服中心,“三生”在此交融。

最后,将公服中心与不远处同期建设的示范民宿进行空间上的联系,自然而然的形成新村的大门,示范民宿、公服中心、村门共同构成了高坡村的新村门户,也将成为村民在劳作后、闲暇间的休息、交流、娱乐活动的场所。

在地重铸·以意赋象:“山丘写意 红砂重构”

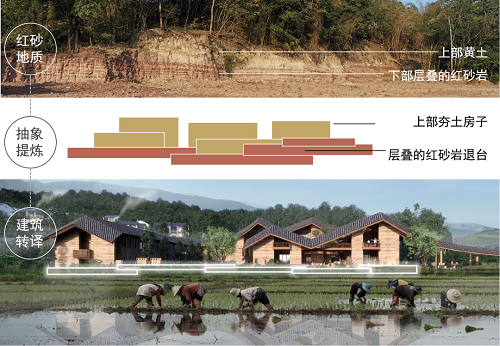

高坡村是典型的浅丘陵地形,而令人印象最深的,则是特有的红砂岩地貌。连绵的山丘之下,沉积的层层的红砂岩是当地特有的记忆。

此次公服中心设计便是以高坡村红砂岩丘体为意向,希望通过意象建筑理论的宗旨,将当地红砂岩丘体进行抽象,转译构筑建筑场景,探讨人与建筑与在地记忆的连接,旨在尊重乡土与留住乡愁。

建筑主体由夯土盒子和红砂岩退台底座构成

夯土是对乡村的怀念与呼唤

配合红砂岩底座构成的层叠形态

是对高坡红砂岩地质的呼应与转译

起伏的大屋顶组成了建筑生动变化的的天际线

是对于高坡丘陵印象的建筑表达与呼应

小青瓦、坡屋顶,更是乡愁图景的具体描绘

归乡之路·以象见意:“空间引导 叙话乡情”

在建筑空间的组织上,设计团队希望通过建筑的空间组织,构建特定的叙事序列,让初到公服中心的人延序列踏上一段归乡之路,倾听建筑所讲述的一段乡愁回忆。

拱起的村门如一座小丘,“小丘”下矮墙边晒太阳的老人、夯土墙上悬挂的老物件、阳光下的斑驳的老树,一幕幕如一把打开记忆的钥匙,突然间勾起内心深处对故乡的怀恋

长而蜿蜒的廊道如带领游子归乡的路,走在这条路上,两边叫卖的人与市集上各种产品随着脚步不断变换,亦如近乡情怯不断变换的心情,思想之愁也在这段不断酝酿,越发的清晰。

村口老树下玩耍的孩童与闲聊的老人的身影,如童年时的自己与亲近的爷爷奶奶。看着熟悉的老树,如一位一直在此等候游子归乡的老人,看到它便觉得到家了,内心也如泊船靠岸。

房前屋后的晒坝上,晾晒着丰收的作物,屋顶上的青瓦与一如曾经家里的老屋,夯土墙上投出斑驳的树影,聊天的欢声笑语与棋牌碰撞声裹着愉悦的气氛从院子中飘出来。看着熟悉的场景,听着熟悉的声音,内心一整心安,到家了。

归园田居·场所营造:“在地场景 乡愁记忆”

乡村的魅力在于“熟人社会”下的传统生产、生活场景,听鸟语,闻花香,看恬淡的山村风物,而乡村的公共空间则是乡村长期发展过程中生产、生活习俗的集中呈现和精神文化的共同载体。项目通过对乡村山林的形态呼应、乡愁记忆的场景再现,摆脱城市的喧嚣,回归到山村的平静。

“红砂夯土,青瓦屋檐”是简阳传统民居的特征,当地村民会在室外屋檐下进行生产、生活和社交。而作为激活乡村活力的重要场所,本项目意在营造一个“包容一切活动的屋檐下空间”,让村民能够在熟悉的场所氛围里聚散活动。

为了达到让村民感受到熟悉的场所氛围目的,建筑的外墙以质朴的夯土为主要基调,采用传统的夯土技艺,就地取材,强调建筑的生长感和在地性,让村民能够回忆起儿时记忆中红砂夯土的老屋场景,更能唤起在外游子对家乡的思念。

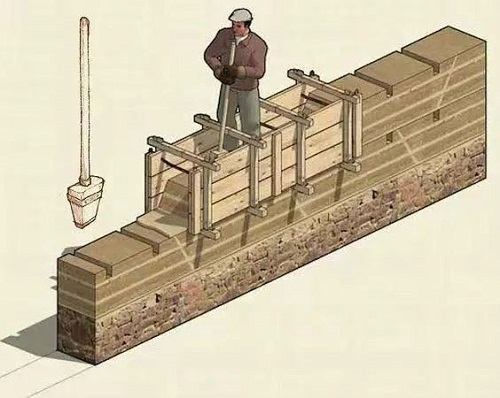

通过对质感和色彩的控制,选用当地的原色红砂土为原材料和基础色阶,以150mm作为一个夯土层,经过支设模板、倒土、夯筑、逐层夯筑、养护和拆模、墙面美化及固化等流程,最终呈现自上而下自然变化的夯土肌理艺术。

夯土墙本身丰富的色彩变化、与其他乡土材质的良好结合也让村民所处空间不再是简单乏味的灰泥白漆。同时在简阳日益炎热的夏天里,夯土墙体良好的节能热工性能,可以阻断烈日暴晒,也可以吸收多余热量,维持室内的凉爽以满足人体降温消暑需要。

除了一层的檐下空间,设计团队在思考是否有其他的可能性创造更多的屋檐下活动空间,考虑到简阳夏季逐年递增的气候温度,敞开二层部分空间作为村民纳凉的平台似乎也成为了不错的选择。

平台空间面积不大,建造关系却相对复杂。屋面吊顶采用木质格栅延续钢结构的形式语言,钢结构与木装饰的混合搭接,能够更好的柔化空间;同时结构预留天窗位置,边缘采用压条收边处理,玻璃网良好的透光性让平台空间即使在阴雨天也是明亮柔和的状态。

一切的设计源于最本质的需求。在“城市化进程”中,村民以农耕为主的生活方式仍在继续,粮食没有地方放,也没有地方晾晒,有时只能占用公共道路.......面对这样的矛盾,村书记向我们提出:“村民需要一个坝坝,能够满足洗衣晾晒、谷物晾晒等功能”。

遵循着粮食晾晒和洗衣晾晒的基本需求,为了最大限度的在紧促且并不平坦的场地内空出晾晒空间,将建筑前小广场分层退台,形成多个“小坝坝”,不仅解决了竖向高差的问题,同时也自然划分成为多个互不干扰的晾晒平台,避免了占用道路晾晒带来的交通安全隐患。

院子是中国传统文化中安顿生命、家人和精神的场所,是乡村生活里以家庭为单位的社交发生地,院子承载着乡村生产、生活的点滴。

在设计中,设计团队将院子的功能保留,围合的院子创造出富有安全感的社交活动空间。四水归堂的美好期望中,支几张桌子、摆简单的酒菜、开顺口的茶水、打热闹的棋牌、聊家长里短的闲话……乡村生活最质朴和简单的快乐就在院子里呈现。

楼梯栏杆采用木质纹漆达到仿木效果,控制建造成本的同时,让院子内的材质色彩搭配更加自然原生,更符合乡土气息。

天井院子里的夯土、瓦片、砾石、古树、青苔,成为串联各个功能的绿岛,形成轻松温暖的叙事场景。

设计团队在设计中,留出一段可以上到屋顶的步道平台,将建筑有限的空间最大限度地转化成为一个户外运动和互动玩耍的场所。屋顶的空间布局提供了一种自由的氛围,孩子们能在这里眺望乡野,远观农忙,在广阔天地中成长。

建筑和自然环境形成一种“看与被看”的对话关系,延绵起伏的小青瓦屋面是“丘体”意象的体现,是丘陵地区的地貌特色与建筑形体的融合,亦是与当地乡村民居“新旧共荣”的回应,用现代的技法结合本土的材料给予村民熟悉而又新鲜的生活场景。

在当今快速发展的社会背景下,乡村似乎离大家越来越远,然而乡村的民俗文化、集体生活记忆等却一直是中华田园文化的核心,在规划村民安置、设计公服中心时,设计团队更多的是从村民本身的生产和生活习惯出发,激发乡村自身的内在生命力,预留的各类空间让其自然生长,呈现出乡村本有的生活美景;同时激发的乡村活力也能吸引到更多的年轻“归乡人”,让乡村不再空心化,形成自己独特的身份语境。

设计意匠·技术图纸

当夜幕降临一切回归平静

起伏的屋面与背后的山丘一起回归宁静

月色与灯火在水面上投射出点点倒影

“月是故乡明”