中国科学院大学成都学院项目位于成都市天府新区鹿溪智谷,产业创新研发区的北侧,兴隆湖东侧1公里,地块呈半岛状,鹿溪河三面环绕。项目占地面积约为14.96 万㎡,总建筑规模约 18.6 万㎡,由川建院设计六所设计,获评2023年度四川省优秀工程勘察设计项目公共建筑设计二等奖。

1 开放式公园学府 院落式建筑空间

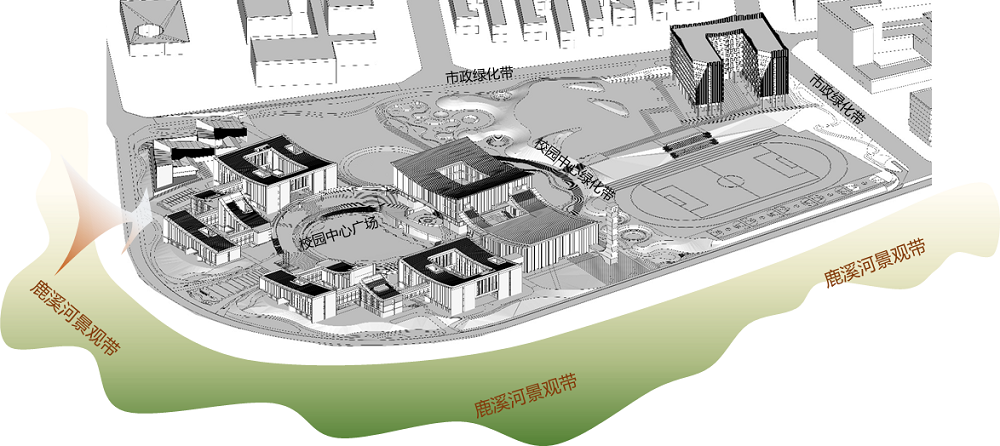

在设计上,项目从宏观上顺应四川天府新区丘区层峦叠嶂的意向感受,结合鹿溪智谷景观的开敞空间节点,将区域景观,慢行系统与学校融为一体,整体化打造,将校园功能引入滨河绿带,将湿地风光纳入校园,相互渗透形成公园+科教的模式。内外景观的相互渗透,最终形成一个无界校园。

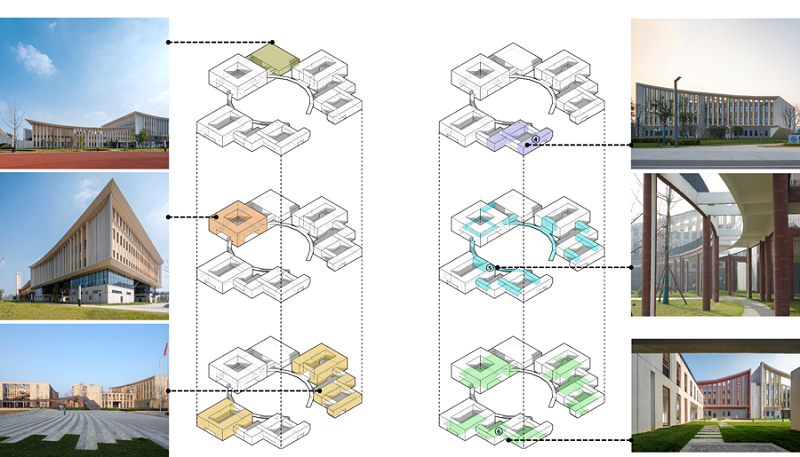

院子作为中国标志性的传统建筑之一,承载了传统中国文化的痕迹,时代的记忆;成都院子设计灵活巧妙、舒适得体,空间变化有序、丰富有趣。设计团队整体采取中轴对称布局方式,强调传统建筑的仪式感,也延续了中国科学院大学悠久的历史传统校风,通过提取庭院元素,实现建筑屋面、屋基、屋身、屋顶等传统建筑语汇的现代演绎,打造院落式的建筑空间,在满足学科建设需求的同时,营造传统书院的格调与空间形态。

2 集约化空间布局 平面立体互通互联

项目通过功能体块穿插、内外景的渗透、庭院间的连通,实现校园主体建筑及其景观场景集约。同时,设计团队整体规划校园慢行系统,利用底层架空、室外楼梯、室外连廊及环廊,实现游憩式串零为整的流线组织,慢行系统与各层及屋顶相互串联,人行天桥与各楼栋相互链接。完整、合理的园区慢性系统不仅提高了各功能区的通达性,同时营造出丰富的共享空间。

3 流动式结构美学 景色共融空间渗透

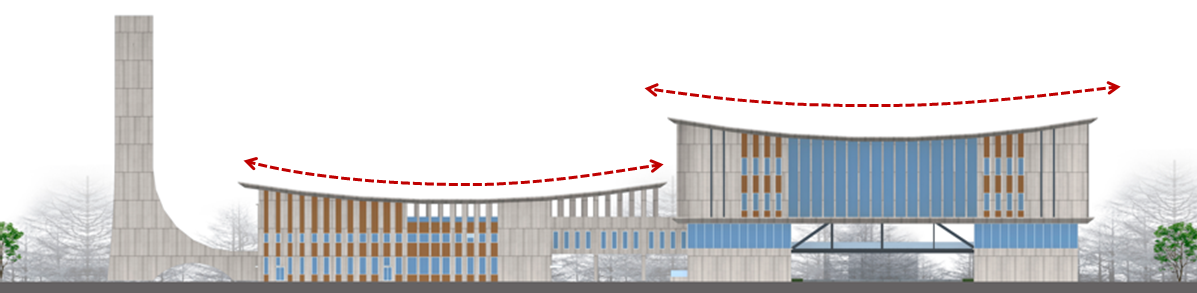

结构成就建筑之美,建筑即美与力的相辅相成,优秀的建筑往往是美与力的完美统一,建筑的形式、空间与建造技术之间有着密切的关系。为了展现建筑的轻盈体态,设计团队秉持感性表现与理性策略并重的理念,采用大跨度钢结构来展示建筑的轻盈体态,在力的理性流动中挖掘建筑的感性之美。

建筑屋面则以弧形坡屋面构架形式,整体构成连续起伏的第五立面,建筑形体语言与整体规划格局相得益彰,构建出凸显传统国风同时不失活泼的建筑整体风格。

彼此渗透,相互因借,通过造园引景、引景入室的策略,实现内外空间的充分融合,增加空间丰富的层次感。

去年9月,中国科学院大学成都学院“搬家”到新园区的进度已经完成80%。未来,新园区将致力于打造科教融合创新生态圈,成为国家创新策源地、成渝高质量发展动力源和高端人才聚集地。科技创新的土壤,在成都这座城市不断新生,川建院也将不断以专“蜀”创意,推动成都走向更远、更高的未来。