8月8日晚,成都大运会正式闭幕,这个盛夏“天府之国”用一场青春盛宴为全球青年留下了恒久的青春记忆。接下来,在不到一年之内,成都还为大家准备了另外一个惊喜——2024成都世园会,其中国际友谊馆由川建院 A2建筑设计工作室设计,如何让建筑变成公园,一起来揭秘!

1 建筑即公园

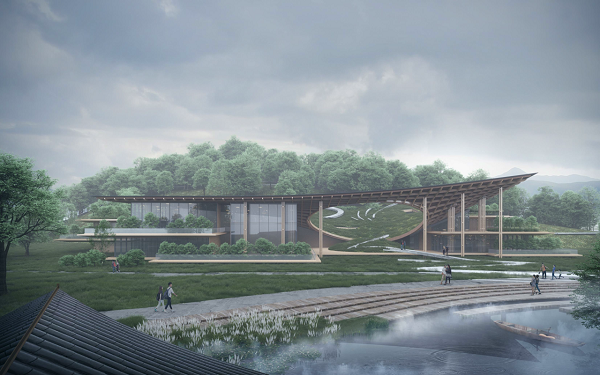

2024成都世园会以“公园城市、美好人居”为主题,因此最初的设计任务即脱胎于这个主题,积极探索公园城市的建筑表达。

在构思之初,川建院总建筑师柴铁锋提出了一个原则:“在东部新区优越的园区环境中,就应该让建筑变为公园,让参与其中的人们真正放松下来。”于是:

保留的山体得以延伸,形成舒展的屋檐

绛溪的水系得以引入,营造灵动的环境

漫游的路径得以形成,模糊内外的界限

2 蜀道揽竹与丝绸之路

一个成熟的设计往往是历经多番推敲的结果,当然,“国际友谊馆”也一样。其实在设计之初,展馆的展陈内容还是以展现营城理念为主,而随着展陈相关工作逐渐深入,最终展陈内容聚焦到成都的国际友谊文化,这也对建筑空间的灵活适应性提出了很高的要求,而这个要求恰恰也是设计团队在设计过程中非常关注的。

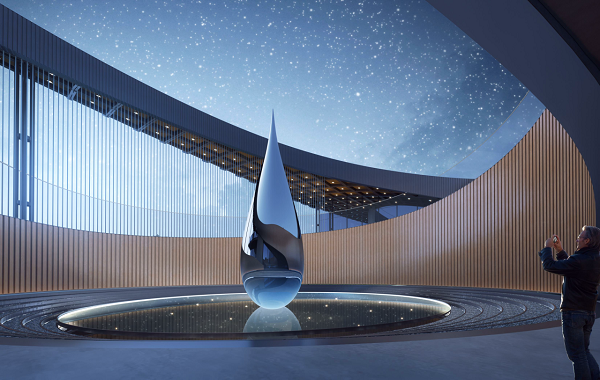

最初的设计中,屋檐下错动的盒子形成模数协调但环境不一的功能空间,内部通过盘旋的蜀道串联起来,其间通过丰富的天井体系营造了竹影婆娑的环境,形成蜀道揽竹的特色展陈体验。

在新的展陈要求下,原有的“蜀道揽竹”却与“丝绸之路”巧妙暗合,寓意着:“穿越山水,文明得以交流。”于是,从序厅到弧形展廊再到盘旋于竹影天井下的各个展厅,顺利容纳了“魅力蓉城 友好之约”“以心相交 成其久远”“邂逅五洲 友城风采”“放眼世界 织梦未来”四个精彩的篇章,等待着大家的探索。

3 地域气候适应性设计实验

“在双碳背景下,国际友谊馆将成为低碳建筑技术的应用示范,我们要在整个设计过程中做一次地域气候适应性设计实验。”川建院 A2建筑工作室主任高锐详细介绍了该馆在落地过程中,对于绿色低碳理念的具体实践:

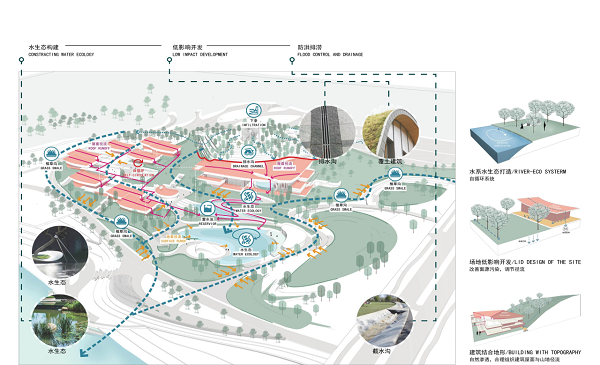

借鉴川西林盘,形成绿色屋顶

借鉴富有地域特色的川西林盘,巧用地形、地势,构建植草沟、暗沟等绿色生态型雨水排放消纳处理系统,优先将场地的部分雨水留在场地内,形成自然优美的水环境景观,减少场地灰色排水工程措施、节约造价的同时,提高项目的防涝能力,发挥场地海绵城市的价值。

利用低碳技术,调节室内外微气候

借鉴川西民居的韧性空间,利用精确的数字化手段,测算了各类围护结构最佳尺度与分布方式,指导具体设计,调节室内室外微气候。

采用可持续建材,凸显结构之美

川西地区传统建筑多用竹、木这类可持续建材,项目在双曲顶中采用了模块化预制安装的木结构体系,采用类似“彻上明造”的方式让结构之美得以体现。同时还采用模块化绿植屋面与光伏玻璃天窗搭配的方式,优化围护结构,利用自然光环境,提升采光效果。

当前,“国际友谊馆”正在成都东部新区世园会园区如火如荼的建设当中,建筑即是公园,在我们的期待中将逐渐呈现:

山水一体的公园

低碳智慧的公园

链接友谊的公园